Introduzione

Il bilancio partecipativo è uno degli strumenti più diffusi e apprezzati della partecipazione civica contemporanea. Nato per la prima volta a Porto Alegre, in Brasile, alla fine degli anni ’80, si è poi diffuso in centinaia di città in tutto il mondo. La sua forza sta nella semplicità: consentire ai cittadini di decidere come destinare una parte delle risorse pubbliche.

👉 Abbiamo già visto nelle sperimentazioni di bilancio partecipativo nei comuni italiani come questa metodologia abbia migliorato la trasparenza e l’efficienza dei processi decisionali. In questo articolo spieghiamo nel dettaglio cos’è, come funziona e perché è considerato uno strumento chiave per i processi decisionali inclusivi.

1. Definizione di bilancio partecipativo

Il bilancio partecipativo (BP) è un processo democratico attraverso il quale i cittadini decidono come spendere una quota del bilancio pubblico. Normalmente riguarda investimenti locali (scuole, strade, parchi, servizi sociali), ma in alcuni casi è stato applicato anche a livello regionale o nazionale.

Caratteristiche principali:

- coinvolge direttamente i cittadini,

- si concentra sulla distribuzione di risorse reali,

- prevede trasparenza e rendicontazione delle scelte.

2. Origini storiche e diffusione

Il primo esperimento risale al 1989 a Porto Alegre, in Brasile, dove il BP è stato introdotto per ridurre disuguaglianze e corruzione. I cittadini discutevano nei quartieri, proponevano priorità e votavano progetti da finanziare con una quota del bilancio municipale.

Il modello ha avuto tanto successo da diffondersi in America Latina, Europa e successivamente in Asia e Africa. Oggi è riconosciuto da organizzazioni come l’OECD e l’International Observatory on Participatory Democracy (OIDP) come una delle pratiche più consolidate di democrazia partecipativa.

👉 Per un confronto internazionale, leggi anche Global Experiments in Participatory Budgeting: Lessons from Around the World (versione inglese).

3. Come funziona il bilancio partecipativo

Sebbene ogni città adatti il modello al proprio contesto, il BP si sviluppa generalmente in quattro fasi principali:

a) Informazione e avvio

L’amministrazione comunica ai cittadini la quota di bilancio destinata al processo e le regole di partecipazione. La chiarezza è fondamentale per generare fiducia.

b) Raccolta delle proposte

I cittadini presentano idee o progetti, individualmente o attraverso associazioni. Questo può avvenire tramite incontri pubblici, piattaforme online o entrambi.

👉 In questo passaggio diventano cruciali gli strumenti digitali, come le piattaforme partecipative online, che rendono più facile proporre, commentare e discutere idee.

c) Discussione e valutazione

Le proposte vengono discusse, migliorate e valutate da tecnici e cittadini insieme. È la fase più delicata, perché unisce esigenze popolari e fattibilità tecnica.

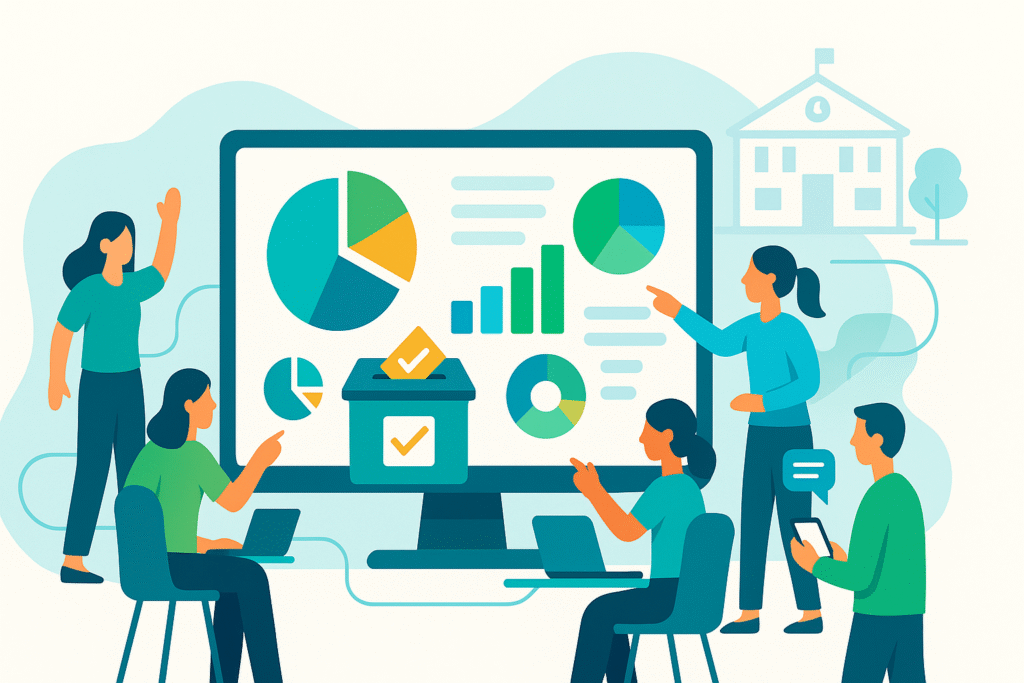

d) Votazione e implementazione

I cittadini votano i progetti finalisti e l’amministrazione si impegna a realizzare quelli più votati. I risultati sono pubblici e tracciabili.

4. Vantaggi del bilancio partecipativo

Il bilancio partecipativo non è solo un esercizio democratico, ma produce effetti concreti:

- Trasparenza: i cittadini vedono chiaramente come vengono spesi i soldi pubblici.

- Inclusione: anche gruppi tradizionalmente esclusi dalla politica trovano spazio.

- Efficienza: i progetti scelti dai cittadini rispondono meglio alle necessità reali.

- Fiducia: aumenta la legittimità delle istituzioni e riduce conflitti sociali.

👉 Come mostrato nell’articolo sul ruolo della blockchain nelle votazioni trasparenti, l’uso di tecnologie innovative può rafforzare ulteriormente questi benefici.

5. Casi esemplari in Italia e nel mondo

- Porto Alegre (Brasile): il modello originario, ancora attivo dopo oltre 30 anni.

- New York City (USA): dal 2011 applica il BP in diversi distretti, con milioni di dollari gestiti dai cittadini.

- Parigi (Francia): destina circa il 5% del bilancio comunale (oltre 100 milioni di euro annui) al BP.

- Helsinki (Finlandia): con il progetto OmaStadi, i cittadini decidono ogni anno come investire 8 milioni di euro.

- Bologna (Italia): una delle prime città italiane a sperimentare il BP, con piattaforma digitale e incontri di quartiere.

👉 Per una panoramica dettagliata sui casi italiani, consulta l’articolo dedicato: Bilancio partecipativo in Italia: 10 casi esemplari e lezioni chiave.

6. Criticità e sfide aperte

Nonostante i vantaggi, il BP presenta anche limiti e sfide:

- Partecipazione ridotta: spesso coinvolge solo una piccola parte della popolazione.

- Digital divide: non tutti hanno accesso o competenze per partecipare online.

- Risorse limitate: spesso riguarda piccole quote di bilancio, generando aspettative non sempre soddisfatte.

- Sostenibilità nel tempo: alcuni processi rischiano di spegnersi se manca continuità politica o risorse.

7. Il futuro del bilancio partecipativo

Le prospettive future vedono una maggiore integrazione con le tecnologie digitali e la possibilità di estendere il modello a settori più ampi della spesa pubblica. Strumenti come la gamification, l’intelligenza artificiale per analizzare i contributi e la blockchain per garantire la sicurezza del voto stanno già arricchendo le esperienze esistenti.

L’obiettivo è rendere il bilancio partecipativo uno strumento stabile della democrazia, capace di avvicinare cittadini e istituzioni e di migliorare la qualità delle politiche pubbliche.

Conclusione

Il bilancio partecipativo dimostra che la partecipazione diretta dei cittadini non è un sogno utopico, ma una pratica concreta e replicabile. Permette di migliorare la qualità delle decisioni, rafforzare la fiducia e rendere la gestione pubblica più trasparente ed efficiente.

Oggi, grazie alle tecnologie digitali, è possibile immaginare una partecipazione ancora più ampia e inclusiva, capace di portare la democrazia a un nuovo livello di maturità.